Imagem retirada do reepp!k natureza morta

Talvez o título deste artigo seja um tanto óbvio para algumas pessoas, leitores, amigos, ou até mesmo adversários; dos últimos, quem não os tem aberta ou na encolha?

Não sei se todos que escrevemos, num gênero literário ou em diversos gêneros, veem pela mesma ótica esse assunto que trago à baila, mas para mim a melhor alegria é saber que alguns me leem, seja por uma vez só, seja por várias vezes, seja por muito tempo. Sei que nem sempre estamos com a vontade de ler um colunista ou outro. Tiro por mim. Passo muito tempo lendo um escritor. Depois, por um motivo ou outro, paro de o ler. Procuro, então, ler outro ou outros e assim sucessivamente.

Ocorre, também que, passado algum tempo, volto a ler aquele/a escritor/a, cronista – e é de cronista que estou de preferência tratando nestas linhas -, que não vinha lendo há algum tempo. Volto a ele ou a eles e com ele ou eles faço as pazes naquele sentido teórico de “pacto narrativo” entre o escritor e o leitor.

Contudo, essa alegria, repito, é imensa, preenche e amacia o nosso ego, a nossa autoestima, a confiança de que demos algum recado a alguém que conosco se afinou ou se identificou, ou concordou com as nossas ideias, ainda que com algumas ressalvas, o que é natural porque seria grande pretensão de um escritor ser tão narcisista a ponto de antecipar que todos gostarão de tudo o que escreva. Seria isso pedir o impossível. Nem os best-sellers teriam essa pretensão, uma vez que outros tantos leitores não gostam desse tipo de autores.

Uma vez um professor universitário de Letras, ele próprio ficcionista, me confessou: “eu não entendo por que Paulo Coelho é tão vendido? Eu faço das tripas coração, aprimoro minhas técnicas narrativas, conheço a estrutura de um romance por dentro e por fora e cadê os leitores que não me leem?

Estou agora, me lembrando de um cronista que, certa vez, me segredou: “Que diabo, escrevo, escrevo, escrevo e ninguém me faz um simples comentário sobre o que falo. Só pode ser perseguição dos leitores que não sabem apreciar a importância da minha escrita e dos temas que abordo com o máximo cuidado e amor ao ato da escrita, aos cuidados com a linguagem. Me dá às vezes vontade de gritar: comentem meus textos, pô! deixem de ser ruins e injustos comigo, não veem que tenho valor, que domino os meus recursos de escritor!” Meu amigo só faltou afirmar que era merecedor de um Nobel de Literatura…

O fato é que ninguém pode obrigar leitores a ler seus textos. O prazer da leitura que se encontra num autor advém das afinidades, da capacidade que o autor tem de atrair seus leitores para as suas mensagens, seja em que gênero for.

Se o autor consegue captar a atenção do leitor levando-o a partilhar de muitas de suas ideias e posições diante dos acontecimentos da vida, se o autor transmite no que escreve alguma verdade e sinceridade, se de alguma maneira estabelece um diálogo proveitoso com quem o ler, se o autor como intelectual demonstra reunir em sua personalidade um conjunto de elementos significativos e válidos como conceitos, reflexões e posições assumidas com autenticidade com relação à complexidade e aos desafios da existência considerada social, filosófica, histórica, culturalmente, então é bem provável que o leitor seja por ele conquistado.

Há poucos dias li de alguém que, se referindo ao colunista da Folha de São Paulo, Elio Gaspari, comentou que esse jornalista nunca escreve os seus textos na terceira pessoa. Impessoalidade pura que, no entanto, não me agrada muito. Gosto dos textos que têm nervos, frêmitos, emoção, sensibilidade, subjetividades, textos em que palpita a vida ainda que cuidando de temas dos quais se exige objetividade.

Aprecio antes, opinião pessoal, o jornalismo doutrinário. Um certo tipo de jornalismo atual se esmera po ser destituído de alma. Na reportagem pura, sim, é possível revesti-la de objetividade, de secura, de ausência de espírito. Na crônica, não, ela precisa do dado subjetivo, mesmo lírico, como o encontramos em Rubem Braga, em Vinicius de Moraes, em Fernando Sabino, em Drummond, em Ferreira Gullar, entre tantos outros.

O maior exemplo desse fato imponderável entre o número de leitores desejados pelo autor se pode ver naquela nota introdutória – “Ao leitor” – do narrador-personagem, autor-defunto Brás Cubas, em Memórias póstumas de Brás Cubas,[1] de Machado de Assis. Ao se “admirar” e se “consternar” que Stendhal tivesse declarado que teria escrito um de seus livro para cem leitores, o narrador-personagem de Machado se aproveita para usar de sua verve irônica estendendo a ideia de escassez de leitores para auto – ironizar a quantidade de leitores que poderia atingir a sua própria obra apresentada ao leitor, fazendo-lhe um prognóstico muito à feição machadiana de corrosão e ao mesmo tempo jocosidade: “O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os cem leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez. . Talvez cinco.”

Essa forma de redução numérica no tocante ao agrado pecuniário pensado pelo autor, simbolizada no citado romance de Machado de Assis nos remete também, por analogia, com aquela passagem do capitulo XXI de título “O almocreve”[2] no qual personagem pensava em fazer um agrado pecuniário, começando a pensar na quantidade de dinheiro que iria dar ao almocreve. Primeiro, através de uma soma maior de agrado pecuniário que lhe veio logo à mente. Em seguida, ao refletir melhor, alvitrou por diminuir a soma do agrado ao almocreve, movimento monetário em queda até chegar ao seu pensamento mesquinho que não mereceria o almocreve nenhuma razão de ter que ser agradar alguém que nos faz um favor com dinheiro nada de agrado.

Donde se pode inferir, com uma explicação de foro íntimo, o que se passa na cabeça de uma pessoa mesquinha quando reflete sobre o valor que deveria receber alguém que lhe preste um favor ou uma ajuda. O fato é que essa ideia de um valor calculado a dispensar um agrado, de início, parece algo razoável e mesmo justo ao falar o narrador de cinco moedas de ouro pela paga de um préstimo, porém, em seguida, pensando bem, ia escorregando o valor a ser dado ao almocreve. Já não eram cinco moedas de ouro, mas, agora, viravam três à medida em que suas reflexões iam em direção a uma desvalorização da recompensa. Observe-se que, enquanto pensava sobre o valor a ser concedido ao almocreve, ia reduzindo a motivação do narrador Brás Cubas quanto ao que caberia dar de gorjeta É nesse ponto de ascensão e queda avaliativa praticada a tal ponto que que para ele o almocreve não merecia nada…É lícito igualmente observar que do ouro passou à prata e, finalmente, ao cobre…

Ora, neste breve nota ao leitor, Machado se põe visivelmente na condição de crítico, de analista, se utiliza da metaficcionalidade, ao falar de alguns de seus processos de criação literária pela boca do narrador Brás Cubas: a) Para ele, o romance que o possível leitor vai ler é por ele definido como “obra difusa”; b) Adotou a “forma livre” de Sterne ou de Xavier de Maistre; c) Colocou em dúvida se na obra instilou algum “pessimismo”; d) Afirmou ser “obra de finado;” e) Foi escrita com a “pena da galhofa” e a “tinta da melancolia” ;f) Hesita quanto ao resultado dessa mistura, se assim posso afirmar.

Falando ao eventual leitor, tem dúvidas quanto à classificação de gênero do ponto de vista do leitor que, no caso, corresponderia, segundo Brás Cubas, a dois tipos de leitores: “gente grave” e “gente frívola.” Quanto ao gênero de ficção, ao primeiro tipo de leitor pareceria ser um “puro romance”; ao segundo, não seria aquela narrativa a que estava acostumado. Tudo, porém, é inferido de modo propositalmente indeciso. Concluindo: o narrador-analista se vê diante de um problema: constata que a narrativa não terá uma acolhida favorável de nenhum dos dois tipos de leitores, o que deixa o narrador num beco sem saída quanto à validade do texto que está oferecendo ao leitor.

Isso tudo não passa de um artifício retórico do narrador Brás Cubas, ou seja, o de desconstruir, construindo, o de negar, afirmando, o de não meta-ficcionalizar, meta-ficcionalizando. Em outras palavras, o analista-narrador tanto faz o que diz quanto não faz o que afirma. Por cima de tudo, há, no segundo parágrafo da nota “Ao leitor,” uma retomada do tema do relacionamento entre autor e leitor, e, agora, o analista-narrador já fala em captar as simpatias do leitor e para isso cumpriria atender a alguns procedimentos retórico-técnico-narrativos, colocando-se, assim, o analista-narrador na posição de teórico:

a) Evitar um “prólogo explícito e longo;” b) O melhor prólogo é o que contém menos cousas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado.”

No que concerne ao item “b” do parágrafo acima, pode-se deduzir que o hermético tem lá seus efeitos válidos e sua razão de ser. Mais adiante, o processo metaficcional se torna, nesta nota “Ao leitor,” uma reafirmação de que o trabalho da criação ficcional das “Memórias” fornece ao leitor especializado, ao crítico, a consciência artesanal do ofício da escrita em elevado nível de qualidade artística e, por conseguinte, para o leitor comum, assim podemos inferir, seria para ele “desnecessário ao entendimento da obra.” No final da nota “Ao leitor,” o narrador lapidarmente dá a entender ao leitor que o fundamento da obra ficcional poderia bem corresponder a esta afirmação: “A obra em si mesma é tudo” [..]

Ou por outra: o leitor é a última e primordial instância na fruição de uma obra literária. Tudo o mais é matéria do artista, do seu talento, da sua competência e da sua função. Por outro lado, o autor se sente compensado com a boa recepção que vá encontrar junto aos leitores e este é o motivo pelo qual dei o título a esta crônica. Todavia, para o analista-narrador, para Machado, ao final de contas, se o leitor não se sente atraído pelo que lhe está narrando, só lhe resta ganhar um “piparote.” Machado não tem culpa de um ouvido torto. Machado é mutável. Brinca, ironiza e, desse modo, na folha impressa refaz a vida.

Entre o afirmar e o negar, entre o dizer e o ocultar, o analista-narrador desvela e dessacraliza o chamado “ilusionismo narrativo,” ao expor ser a obra de arte um produto de imaginação, uma realidade artística feita de linguagem, de palavras, de artifícios técnicos esteticamente “harmonizados” e, o que é mais fascinante, dando sentido de autenticidade ao que o texto transmite de realidade humana. Ou seja, a Literatura faz-se com palavras, mas estas nos dão uma sensação profunda e total da existência e por isso nos comoverá sempre que penetrarmos na leitura de um romance, de um conto, de um poema.

[1] Cf. ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. In: Obra completa. romances. Organizada por Afrânio Coutinho. vol. 1. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1997, p. 513.

[2] Idem, p. 542-543;.

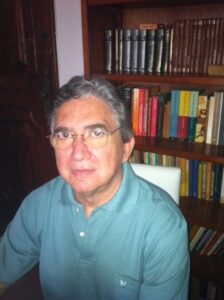

Francisco da Cunha e Silva Filho é Pós-Doutor em Literatura Comparada (UFRJ). Doutor em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira, UFRJ). Mestre em Literatura Brasileira (UFRJ). Bacharel e Licenciado em Português-Inglês (UFRJ). Titular de língua inglesa aposentado do Colégio Militar. Lecionou Literatura Brasileira, Língua Inglesa, Inglês Instrumental, cursos de Letras e Comunicação Social (Universidade Castelo Branco,Rio de Janeiro). Ensaísta, crítico literário, cronista, tradutor. Colaborador de jornais e revistas, sobretudo do Estado do Piauí. Entre outras, escreveu:: Da Costa e Silva: uma leitura da saudade(Editora da UFPI/Academia Piauiense de Letras, 1996; Da Costa e Silva: do cânone ao Modernismo. In: SANTOS, Francisco Venceslau dos. Geografias literárias – Confrontos: o local e o nacional. Rio de Janeiro: Editora Caetés, 2003, p. 113-124; Breve introdução ao curso de Letras: uma orientação. Rio de Janeiro: Editora Quártica, 2009; As ideias no tempo. Teresina: APL/Senado Federal, 2010; Apenas memórias. Rio de Janeiro: Quártica; Contos selecionados de José Ribamar Garcia ( Org.). Rio de Janeiro: Litteris Editora, 2017. Cunha e Silva Filho é do Conselho Editorial e colunista (Letra Viva) do site Entretextos. Assina o Blog As ideias no tempo. Membro efetivo da Academia Brasileira de Filologia, da União Brasileira de Escritores ( UBE, seção Piauí).

Respostas de 4

Há muitos pontos belíssimo pra se comentar, nesse texto… Maravilhoso. Para os amantes da leitura, há várias inferências nesse texto de Cunha e Silva.

Luzzia Luz:

Fico feliz paca com a generosidade de seu comentário Como é gratificante o autor saber que houve ressonância de sua parte acerca do meu texto. Abraços, Gratíssimo mesmo, Francisco DaCunha (Cunha e Silva Filho)

Seu artigo me remeteu ao capítulo mencionado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis, já consagrado, falando que lhe seria vivaz os poucos leitores, mas que existissem. Seu texto, Cunha, mostra as mais diversas vicissitudes de autores almejando serem lidos de algum modo. Afinal se não há leitores não há obra! Ou não? Emily Jack Dickinson se realizou em intensa dimensão poética locando seus poemas dentro de gavetas de seu quarto de reclusão. Fernando Pessoa só conheceu em vida a publicação de seu livro Mensagem. Por outro lado, Paulo Coelho e J. K. se acotovelam de seguidores. Mas predomina mesmo, no inconsciente coletivo, o chavão “Quem não é visto não é lembrado”. Seu artigo, Cunha, nos leva às mais diversas reflexões, questionamentos diante de uma realidade íngreme, volúvel, reticente. Só para confirmar, eu sou um de seus leitores, Cunha e Silva Filho! Evoé!

Estava lendo há a ´pouco um artigo-ensaio seu acerca desse mesmo assunto . É um artigo e tanto. V. tem um modo próprio de lidar com a linguagem literária que me surpreende. Mesmo na ficção posso identifica esse traço estilístico. nos seus textos. Imagine na poesia. V. Sua escrita surge com um inusitado modo de expressar ideias e de elaborar argumentos de forma sutil, mas eficaz. Às vezes, penso que V. é , na esfera da literatura, um iluminado na história literária piauiense, porém lhe digo um coisa definitiva: V. já há muito tempo, deixou de ser um escritor da província Há, no seu texto, algo que, na ficção, se denomina . segundo Otávio Paz, “ambiguidade.” Seria uma forma de linguagem equivalente àquilo que, teoricamente, se denomina “opacidade,” um elemento ou componente muito eficaz no desenvolvimento de uma narrativa deixando ao leitor, por vezes, sem uma certeza para entender uma ideia, por exemplo, sobre objetos, , situações existenciais, análise do caráter de uma personagem ( por exemplo, o caso de Capitu, de Machado de Assis , ou seja, uma forma de deixar o leitor sem atinar para o que possa ser algo que nos intriga. Uma maneira indeterminada de expor seu pensamento ao analisar um texto , sobretudo no âmbito da ficção tanto quanto ou até mais na poesia. A ambiguidade provoca espanto e exige do leitor ou analista de texto muita perspicácia Isso me espanta positivamente.