Passeio e observo.

E, pela milionésima vez, sinto o mesmo que havia visto.

Os pardais diferentes são os mesmos.

A igreja continua sem tocar os sinos — talvez seja cedo ainda.

As pessoas têm duas dimensões: uma dá os bons dias, a outra as boas tardes.

Sempre ouvi dizer que o que nunca muda é sagrado —

um mistério cabisbaixo que, aqui, nos prostra no chão,

para ouvirmos melhor as folhas secas dedilhar a terra entre os torrões.

E assim vagueiam elas em círculo,

sendo as deste outono as mesmas do outono passado.

Os mesmos rebanhos balem estribilhos rituais,

aliviando as saudades daqueles que padeceriam de melancolia

se vissem novos animais a balir novas canções.

Até o papagaio do vizinho apenas imita sons ancestrais,

reclamando para si o lugar de guardião dos ruídos circulares, imemoriais.

Aposto que nada de novo acontece aqui desde as revoluções liberais.

O general Junot terá passado por aqui, mas não parou —

a história universal não podia esperar

que o Sr. Gomes abrisse o café mais cedo para os generais de Bonaparte.

Nada muda — e isso é bom

para um gato que quer apenas contemplar, hoje,

o mesmo que ontem contemplou.

Santo Estêvão, 20 de dezembro de 2025

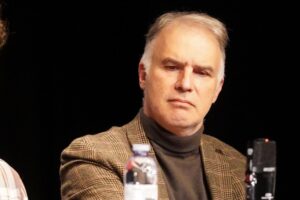

Luís Palma Gomes nasceu em Lisboa, em 1967, e cresceu na periferia, em Queluz — entre linhas de comboio, pequenos quintais e o rumor longínquo da cidade. Engenheiro informático de formação, é hoje professor de Informática no ensino secundário. A escrita, porém, sempre lhe correu em paralelo, como um rio subterrâneo. Começou a publicar nos anos 90 no suplemento DN Jovem, onde os primeiros poemas encontraram lugar. Poeta do intervalo e da fricção, escreve a partir do quotidiano, da contemplação das pequenas coisas, dos gestos que passam despercebidos. Publicou Fronteira em 2022, e O Cálculo das Improbabilidades em 2025, onde aprofunda uma linguagem feita de tensão entre o visível e o indizível, entre a matéria e o símbolo, entre a casa e o mundo. É também autor de peças de teatro, como A Moura e O Último Castro Antes de Roma, onde a memória histórica se cruza com as inquietações humanas. Escreve e ensina jovens, porque precisa de ver crescer alguma coisa — nem que seja uma imagem, uma ideia, uma manhã, uma vontade. Não tem medo da água fria do mar.

Uma resposta

Esta crónica, para mim, celebra a repetição do quotidiano. A imutabilidade dos pardais, das folhas, dos sons ancestrais ganha uma dimensão sagrada.

Esta aceitação do ciclo tem, para mim, uma forte afinidade com o Eterno Retorno de Nietzsche. O observador (e o gato) não teme a repetição, mas encontra nela um profundo conforto, praticando o Amor Fati (amor ao destino).

A recusa da novidade e a valorização do imutável (contemplar hoje o que se contemplou ontem) são a prova de que o peso da eternidade é, afinal, a paz na rotina.