Com o presente breve ensaio pretendemos prolongar a discussão da ficção brasileira naquele aspecto que, desde o Modernismo de 1922, não se resolvera satisfatoriamente como um dos pressupostos do movimento de ruptura com o passado das nossas letras. Queremos nos referir aqui àquela dimensão que o novo movimento deixou de focalizar e que se constituiu, assim, como uma das suas falhas mais graves e imperdoáveis: a não incorporação dos pobres, na acepção geral do termo, sobretudo da área urbana, como matéria ficcional que tivesse vez e voz na estrutura da narrativa.

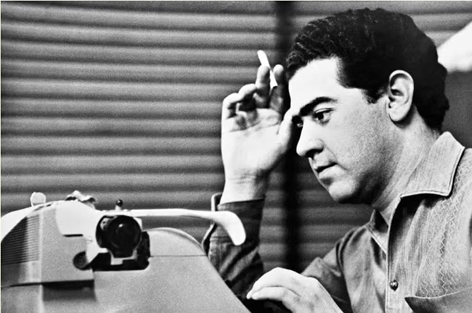

Ainda que um contingente da população tivesse antes dado o ar de sua presença nas raízes do romance brasileiro com Teixeira e Sousa (1) em Tarde de um pintor (1847) e tenha posteriormente tido maior presença na formação do romance brasileiro em autores como Manuel Antônio de Almeida, Aluízio de Azevedo, Alcântara Machado, Marques Rebelo, Jorge Amado, Antônio Fraga, foi com o paulista João Antônio (1937-1996) que o “povão” ganhou particular interesse. Poder-se-ia afirmar que as camadas mais humildes sejam o interesse dominante e nuclear em todo a sua obra.

A ficção de João Antônio se insere na relação de escritores surgidos por volta dos anos sessenta e setenta. Por conseguinte, atravessaram quase duas décadas do período discricionário civil-militar propriamente dito. Era a época de um verdadeiro boom do gênero conto na literatura brasileira.

Segundo o ensaísta Alcmeno Bastos (2), grande parte do chamado período de exceção da vida política nacional tematizava conflitos vividos por personagens de extração burguesa como intelectuais, artistas, estudantes que foram vítimas da repressão política e da violência policial em ascensão. O citado ensaísta, em nota de pé de página, reporta-se a um pertinente comentário do crítico Luciano Trigo (3), o qual, em artigo publicado pelo Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, chama a atenção para o fato de que a violência não se resumia a só isso. Ela se manifestava sob outras formas de violência até hoje não resolvida pelo governantes do Brasil. Trata-se da violência contra o homem comum, os doentes, os desempregados, o lúmpemproletariado, enfim, os desassistidos socialmente.

Foi em torno dessa conjuntura político-social que João Antônio, através do gênero conto e de reportagens, encontrou um termo próprio para germinar suas estórias (histórias) e uma forma oportuna de conquistar seu espaço no meio literário brasileiro. Seu objetivo maior e mais ambicioso era realizar o que chamou de “radiografia brasileira,” um projeto obviamente não completamente concluído, visto que o raio de seu campo ficcional se limitou apenas um pouco além do eixo urbano Rio-São Paulo. O que ele deixou, por exemplo, fora do Rio de Janeiro, como no conto “Dois Ramundo, um Lourival”, que aparece na obra Dedo-duro (1982) dá bem a medida de as potencialidade como ficcionista.

A crítica parece unânime ao considerar a pobreza com força-motriz na criação ficcional de João Antônio. Na nossa perspectiva só em parte pensamos ser a tematização da pobreza o motivo que levou o contista a explorar o seu universo imaginário, condição que o deixaria muito vulnerável ao rótulo de ser um escritor populista pelo qual, aliás, já foi direta ou indiretamente acusado, o que, a meu juízo, foi um erro palmar da parte de alguns de seus analistas.

No entanto, podemos reconhecer que, no cerne de seu projeto ficcional, ele provavelmente responda a essa realidade injusta, cruel e criminosa, que é a miséria. Assim, recorde-se que o escritor não tem compromisso só com o engajamento político-ideológico. Ele vai mais fundo. Tem preocupações estéticas, inescapáveis a qualquer artista de talento. Neste sentido, a eleição de temas e formas de linguagem – fatores decisivos e fundamentais na composição da obra literária – é, de longe, mais forte do que os interesses meramente políticos. O tema é um apelo à forma. Por outro lado, ambos se completam e geram o artefato literário. Não é à toa que a figura que mais o consome como produtor de texto é o malandro. E nos lembramos das palavras do contista em entrevista no JB (08/06/1999):

– Vá às sinucas da Lapa, uma delas ali na Rua do Riachuelo, depois dos Arcos ou então vá à Praça Tiradentes, em frente a Teatro Carlos Gomes; Você vai encontrar estes mesmos tipos retratados em Malagueta, Perus e Bacanaço. Tenho um grupo de amigos com quem quase todo fim de semana vou bater bola. Isto apesar de não mais existir malandragem. O que existe é o crime, a contravenção, a violência e a droga.

Por isso, o tema caro a ele, a malandragem, é um veio preferido e onde se realiza melhor ficcionalmente. De seu primeiro livro de contos, único gênero que cultivou na esfera da ficção, Malagueta, Perus e Bacanaço (1963) até seus últimos trabalhos há uma coerência admirável de um autor que, circulando por um mesmo tema, a marginalia, não esgotou a ponto de enfraquecer-se como criador de tipos elevados à função de protagonistas na maioria de seus contos.

Todo grande artista se aprofunda em determinada área de interesse ficcional. Em João Antônio, o submundo da malandragem, no qual a figura do herói, ou melhor, do anti-herói, é a do malandro elevado a uma condição de semideus daquele universo fechado e ritualizado. Este feito constitui um verdadeiro espaço mitológico desse underground de seres que, na sinuca e na arte da trapaça, sobrevivem na corda bamba, cujos extremos são a pobreza e a violência. A picardia e a trapaça inegavelmente existem, mas são usadas dentro de um ética da vida malandra com seus próprios códigos de honra. É por essa razão que o aprendiz da sinuca e da malandragem mitifica os grandes tacos e os grandes malandros e com eles se identifica e neles se espelha nessa “ciranda” sem fim de carência e marginalidade.

A linguagem a que recorre o contista não é como parece a alguns exegetas de sua obra nada descompromissada com a arte literária. Ao contista importa, e muito, o componente linguístico. Ou, como queriam os formalistas russos, a literariedade. O estranhamento que o leitor experimenta no primeiro contato com a ficção antoniana é o de um universo autocentrado na expressão da linguagem que nos lembra logo uma realidade que mal conhecemos. Porém, é onde podemos identificar em determinadas situações da comunicação social. O saldo que obtemos pela persistência da leitura não é desanimador, embora por vezes haja certos trechos de discurso que nos enredam e causam perplexidade pelo inusitado da sua sintaxe e sobretudo de seu campo vocabular. Compreendemos, depois, que esse estranhamento, ao contrário, se funda na própria realidade violenta e ambígua do jogo da vida. Esses indivíduos são geradores de sua própria linguagem, cifrada pela dor do medo e da força bruta de usar vidas na luta pela sobrevivência. Quer a condenemos ou não, nós outros estamos bem instalados em sofás burgueses.

O idioleto literário de João Antônio, a nosso ver, guarda certa analogia com o de Guimarães Rosa. Este é responsável por uma escrita configurada pela realidade material e psicológica do sertão mineiro. Ou, para ficarmos com a penetrante observação de Paulo Rónai, a propósito da linguagem rosiana: esta utiliza uma forma elaborada, criada pelo artista no sentido de convencer o leitor, sem cair no artificialismo neo-naturalista, de que a psique dos personagens somente seria verdadeira se verbalizada e montada nos termos formulados por Rosa. (4)

O mesmo poder-se-ia ia afirmar da linguagem do contista paulistano-carioca. Não vale, portanto, a afirmação de estudiosos da literatura brasileira que não veem em João Antônio uma preocupação maior com os recursos narrativos que enfatizem mais a novidade e o estilo da linguagem, ou seja, que sejam menos voltados para os problemas de natureza populista e, ao contrário, trabalhem mais a linguagem na sua relação com o discurso narrativo. Ora, não é preciso ler João Antônio por inteiro para se constatar os inúmeros recursos e estratégias retóricas da sua ficção e da qualidade que nele se manifestam renovadores traço de originalidade – a partir mesmo de sua obra de estreia.

Que exemplo mais taxativo de sua capacidade de escrita renovadora na forma e avanço de um tipo de narrativa originalíssimo do que aquela magnífica peça de composição literária que é “Amsterdã, ai,” a qual se encontra na obra Abraçado ao meu rancor (1986). Esse conto de João Antônio é uma pequena obra-prima suficiente para o situarmos como um ficcionista que atingiu o ponto mais sobranceiro de sua maestria e de sua consciência técnica de produzir literatura de qualidade universal.

O discurso ficcional de João Antônio subverte padrões estabelecidos pelo conto tradicional, possibilitando na tematização do malandro dois aspectos dessa visão, ainda que esquemática: o discurso da malandragem e a malandragem do discurso. O primeiro entremostraria a incursão de uma narrativa no interior do submundo, representado sobretudo pelo malandro, sua formação e sua aprendizagem, seus variados expedientes de sobrevivência à semelhança do pícaro clássico do Século de Ouro da literatura espanhola. Outrossim, sua solidão, sua falta de sentimento amoroso e sua visão desencantada e violenta do mundo. O segundo aspecto compreenderia aquilo que tão bem foi entrevisto no breve e penetrante ensaio “João Antônio e a ciranda da malandragem,” de Jesus Antônio Durigan. (5). Segundo esse ensaísta, o que sustenta o potencial ficcional do discurso malandro em João Antônio é a falta, a carência. Pois é da falta que se alimenta sua ficção.

Por isso, é no alheio, seja este linguagem ou tema, é na matéria dos outros, até mesmo nas situações do cotidiano, nos dramalhões, nos aspectos biográficos ou autobiográficos que o escritor vai apanhar a substância de sua escrita. Isto equivale a afirmar: a sua escrita malandra luta para sobreviver.

Daí os recursos variados que ele incorpora na sua matéria ficcional: montagem, bricolage, técnica cinematográfica, oralidade no fluxo da narrativa, discursividade, ditos populares, provérbios, frases feitas, gírias, frases truncadas, especialmente da gíria da sinuca, da qual ele revela ser um profundo conhecedor, intercalando numa de suas obras verdadeiros ensaios sobre o jogo de sinuca. O grande salto, porém, de tudo isso é a maestria do contista em transformar o alheio em texto original, a linguagem popular e a das gírias do submundo em refinada elaboração estética, rítmica e poética.

O seu discurso ficcional se propõe caracterizadamente malandro, mas essa malandragem, graças ao talento do artista, atinge, não conforme declaram Heloísa Buarque de Holanda e Marcos Augusto Gonçalves(6), apenas um bom nível literário. Isso é muito pouco para definir sua estética malandra. O contista, em muitos instantes de sua ficção, alcança um patamar de obra-prima no contexto do conto brasileiro contemporâneo. Isso não por mera indulgência que lhe devemos conceder como escritor, porém por obrigação que à crítica se impõe por amor à verdade ainda que póstuma.

____________________________________________

NOTAS

1. CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 6 ed Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1981, 2 vol., p. 135.

2. BASTOS. Alcmeno. A ficção brasileira contemporânea. Tubingen. Revista dedicada a las lenguas y literaturas iberoamericanas de Europa y America, Nº 38, 1993. – A problemática social na literatura brasileira. Organização de Antônio Carlos Sechin, 1993, p. 114, UFRJ.

3. Idem ibidem, p. 112.

4. CUNHA E SILVA FILHO, Francisco da. Bernardo Guimarães e João Guimarães Rosa.: 2 casos de metarrativa. Monografia. Faculdade de Letras, UFRJ, 2º Semestre de 1992, p. 16.

5. DURIGAN, Jesus Antônio. João Antônio e a ciranda da malandragem.: SCHARWZ, Roberto. (org,). Os pobres na literatura brasileira. São Paulo: Brasilisense, 1983, p. 214-218.

6. HOLLANDA, Heloísa Buarque de. E GONÇALVES, Marcos Augusto. Política e literatura: A ficção da realidade brasileira In ____Anos 70 – Literatura . Rio de Janeiro: Europa Editora, 1979-1980.

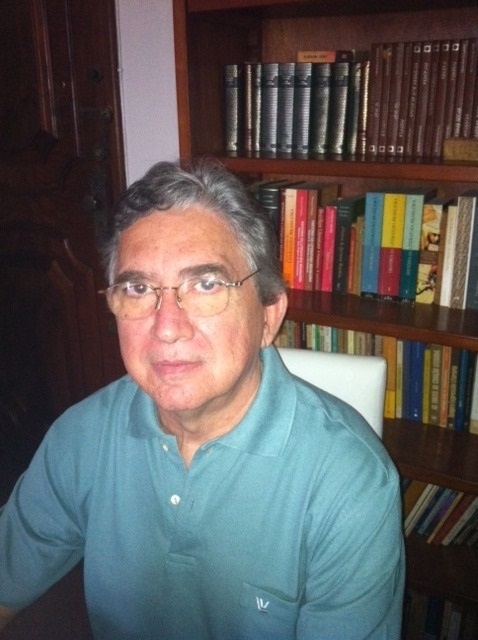

Francisco da Cunha e Silva Filho é Pós-Doutor em Literatura Comparada (UFRJ) e Doutor em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira, UFRJ) e possui uma vasta experiência na literatura e na educação. Ensaísta, crítico literário, cronista, tradutor. Colaborador de jornais e revistas. Autor, dentre outros, de Da Costa e Silva: uma leitura da saudade (1996); Breve introdução ao curso de Letras: uma orientação (2009); As ideias no tempo(2010) e Apenas memórias (2016). Cunha é um intelectual multifacetado, com uma vasta trajetória acadêmica e profissional, que o credencia como uma voz importante no cenário cultural brasileiro

Respostas de 3

Francisco da Cunha e Silva Filho é único na sua escrita crítica. Com um repertório erudito, escreve desde muitos anos para a imprensa, revistas, jornais, veículos virtuais literários pelo Brasil a fora. Mas nunca esqueceu nosso Piauí. Na verdade, dá prioridade a autores piauienses que ganham muito com suas resenhas e ensaios. Cunha é tradutor e ficcionista também. Membro da Academia Brasileira de Filologia, pós – doutor em Literatura comparada, esposo, pai e amigo generoso e acessível, outro diferencial do autor! É colunista do importante portal Entretextos e agora do nosso Amaité Poesia e Cia! Evoé!

Que bom receber seu comentário que, no me entender, se torna assim pela sua argúcia de pelas referências literárias , um verdadeiro breve e abalizado comentário-ensaio sobre um ensaio. Obrigado, jovem escritor ,

Para não falar exclusivamente do ensaísta, quero dizer sem medo que não conheço a obra do contista João Antônio. Porém, veio-me a curiosidade, por que não dizer, a necessidade de lê-lo. Realmente deve ser quase inédito, senão inédito, o protagonismo do “povão” propriamente. Encontramos narrativas com a temática das injustiças sociais, dos jogos de interesses, mas como abordagens em si, genéricas. Ou seja, a personagem propriamente miserável e, por conseguinte, malandra é secundarizada, superada pelos recursos dramáticos. Essa falta se dá porque, ou é o nivelamento em si que se protagoniza, ou o apagamento da realidade “nua e crua”, que, na percepção dos autores e do sistema literário, vai de encontro à qualidade narrativa. Este preconceito dá destaque a João Antônio e me faz querer conhecer sua ficção literária. Falar do povo através do povo e sem cair no tacanho, sem ter medo nem preconceito disfarçado do discurso, infelizmente ainda vigente, “Literatura não trata disso” é no mínimo ser pioneiro e original. Autores como Dalton Trevisan, Rubens Fonseca, Graciliano Ramos, Dyonelio Machado, Jorge Lins do Rego e Adélia Prado deram amostras de que é necessário flagelos da realidade sem o verossímil literalmente mentiroso, omisso. Pelo que observo ao ler o ensaio do Cunha, João Antônio (a começar pelo seu nome “nada literário”) vai além do regionalismo, do bairrismo, do ruralismo no lugar dos indivíduos reais que os sustenta, vai além do “ai que preguiça”, os anti – heróis Hollywoodeanos, porque ainda preso ao “luxo” inventivo, à conveniente escrita e sua elitista perspectiva de leitura. O ensaio de Cunha e Silva Filho nos mostra, com propriedade, que João Antônio não constrói trama parodiada em requintes genéricos. O autor analisado não adere a uma técnica de oficinas de escrita, não repete personagens com suas sinucas de televisão, personagens presas em livros. Porém, íntima e explicitamente aquelas na sua rica literatura de usar, como se usa, o taco absurdamente mundano, malandro.