Nasci em 1967, sete anos antes da Revolução dos Cravos, que ocorreu em 25 de abril de 1974, em Portugal. Esse dia marcou o fim de uma ditadura de direita chamada Estado Novo, que durou mais de 40 anos, e derrubou o regime sem derramamento de sangue — por isso ficou conhecida como Revolução dos Cravos.

Nos dois anos escolares que antecederam o golpe militar que derrubou a ditadura, a minha turma era formada apenas por meninos. Talvez essa seja a memória mais simples e concreta que guardo do que era, para mim, viver sob o Estado Novo: um país controlado, desigual e conservador.

Já se perguntaram quem vocês seriam antes de nascerem? Que expectativas tinham os seus pais — e até os governantes — sobre a vida de um bebê que ainda estava por vir? Uma revolução é justamente o momento em que todas as possibilidades mudam de repente. Para uma criança, essa mudança não é racional: é sentida.

Acredito que, mesmo os adultos daquele tempo, não sabiam para onde o país iria após o 25 de abril. Apenas que o caminho seria turbulento.

No dia da Revolução, eu fui para a escola e mandaram-me de volta: “Não há aulas até nova ordem”. Ao chegar em casa, a minha ama ouvia o rádio, narrando os acontecimentos. Minha primeira impressão, claro, foi boa: “Um dia sem aula!”

Depois, lembro que a minha turma deixou de ser só de meninos. Eu me apaixonei pela Teresinha (sem ela jamais ter sabido), disse à minha mãe que era “o único comunista da escola”, e passei a desenhar capitalistas, operários, pobres e ricos — desenhos que o meu pai guarda até hoje.

Passamos a ver murais coloridos e palavras de ordem pintadas nos muros, no caminho para a escola. Os adultos discutiam política com fervor por horas. Todos pareciam ter algo a dizer. As iniciativas populares se multiplicavam: criavam-se parques infantis, creches, associações de moradores. Nunca mais vi algo parecido: era um entusiasmo autêntico. Portugal parecia viver um orgasmo cívico — intenso, criativo, libertador. Participar disso, ainda que como criança, foi alucinante e natural ao mesmo tempo.

O passado era sombrio e “para esquecer”. O presente, tenso e acelerado. E no futuro, acreditávamos, “os amanhãs cantariam”.

Mais tarde, já adulto, compreendi melhor o que estava em jogo. Portugal já vinha se modernizando desde o início dos anos 1960, tentando aproximar-se economicamente da Europa industrializada. Mas as cheias de 1967, que deixaram centenas de mortos na região de Lisboa, expuseram um país pobre, desigual e vulnerável.

Nos arredores da capital, cresceram bairros de lata (favelas de barracos metálicos). Havia apenas uma autoestrada no país, que terminava em Vila Franca de Xira. Muitas aldeias do interior não tinham eletricidade nem água encanada. Enquanto isso, as colónias africanas — antes tratadas como o orgulho nacional — tornaram-se uma exceção preocupante numa Europa que já estava encerrando seus impérios coloniais.

Essas conclusões chegaram tarde à minha consciência. Naquele momento, para mim, só existiam emoções e sensações. A poesia estava nas ruas. Mulheres marchavam em grupo gritando “liberdade sexual”. Os divórcios explodiram em número. E os filmes antes proibidos pela censura formavam filas enormes nos cinemas do centro de Lisboa.

A Revolução dos Cravos não foi apenas um evento político: foi uma abertura existencial. Para um país inteiro — e até para uma criança que só queria um dia sem aulas.

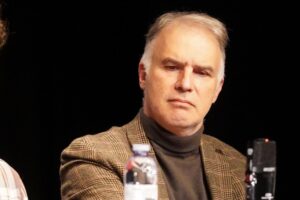

Luís Palma Gomes nasceu em Lisboa, em 1967, e cresceu na periferia, em Queluz — entre linhas de comboio, pequenos quintais e o rumor longínquo da cidade. Engenheiro informático de formação, é hoje professor de Informática no ensino secundário. A escrita, porém, sempre lhe correu em paralelo, como um rio subterrâneo. Começou a publicar nos anos 90 no suplemento DN Jovem, onde os primeiros poemas encontraram lugar. Poeta do intervalo e da fricção, escreve a partir do quotidiano, da contemplação das pequenas coisas, dos gestos que passam despercebidos. Publicou Fronteira em 2022, e O Cálculo das Improbabilidades em 2025, onde aprofunda uma linguagem feita de tensão entre o visível e o indizível, entre a matéria e o símbolo, entre a casa e o mundo. É também autor de peças de teatro, como A Moura e O Último Castro Antes de Roma, onde a memória histórica se cruza com as inquietações humanas. Escreve e ensina jovens, porque precisa de ver crescer alguma coisa — nem que seja uma imagem, uma ideia, uma manhã, uma vontade. Não tem medo da água fria do mar.

Respostas de 2

Achei a descrição da revolução de abril através da designação de orgasmo cívico muito boa!

Um bom texto, como sempre!

Quando a literatura está presente, nem o escatológico real, histórico elimina o lirismo. A literatura inspira e ensina sem aulas.