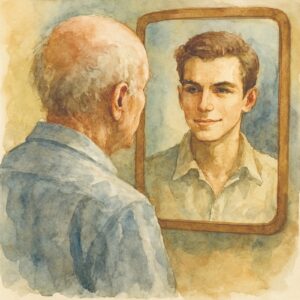

Ilustração feita por IA

Às vezes, ainda me sinto como se estivesse na casa dos 20 anos por causa dessa mentalidade meio rock and roll. Isso me faz pensar, no entanto, que pessoas de 60, 70, 80 anos provavelmente se sentem como adolescentes — só que com esses corpos envelhecidos.

George Harrison

Somos prisioneiros de nós mesmos. Nunca se esqueça disso, e de que não há fuga possível.

Lao Tse

Eu daria tudo, títulos e cargos, para voltar a ter oito anos.

Fontes Ibiapina, in “Terreiro de Fazenda”.

Eu sempre cultivei uma persistente curiosidade acerca da capacidade de guardar lembranças, quando por vezes me pergunto: “O que fazer com o passado”? Impressiona-me o poder que a memória tem de armazenar tantas informações adquiridas ao longo da vida. Esse intrincado e instigante mundo paralelo nos permite rememorar situações ou abandoná-las por completo, em uma eterna luta entre o esquecimento e a saudade.

Em “O sentido das coisas” (Nova Aliança, 2025), o advogado Marcelo Martins Eulálio, filósofo por paixão, afirma que a velhice, quando vivida com serenidade, ressurge como um tempo de descobertas, lembrando a alegria simples dos primeiros anos:

“Mais do que um lamento pelo tempo perdido a velhice pode carregar a melancolia de uma juventude idealizada, de paixões que já não irrompem com a mesma força. Mas ao aceitarmos que somos frutos de nossas escolhas, experiências e limitações, libertamo-nos da ilusão do que poderíamos ter sido. A aceitação de si mesmo é um gesto de sabedoria e condição essencial para a paz interior.”

Na medida em que a idade avança, o passado vai se tornando algo enigmático. O espelho não reflete mais os tempos que se foram e, como acertadamente disse o Beatle George Harrison, a velhice se vê refletida em uma mente e um corpo mais jovem, como uma tentativa de buscar o que passou e que, certamente, não está mais lá.

Vivi parte da minha infância na cidade de São Luís, capital do Maranhão, quando tinha entre 5 e 12 anos de idade. Hoje em dia, já adulto, fiz um passeio por lá e revivi os locais por onde andei: escolas, bairros, residências, ruas, avenidas, praças… Apesar de alguns desses locais terem se mantido fieis ao que representaram para minha infância, a vida que vivi não está mais lá – evadiu-se, deixando rastros difíceis de seguir.

Em uma visita a Salvador, fui com um amigo aos lugares onde estudei e me diverti na capital baiana, quando eu tinha 20 anos de idade, mas nada encontrei. Aqueles espaços magníficos, como a Ladeira do Pelourinho, o Mercado Modelo ou o mar do Porto da Barra também não estavam mais lá, pelos olhos do que vivi há tantos anos, e nem me transportaram para aquela época de glamour juvenil, quando estudo e diversão moldavam os nossos relacionamentos.

Nos meus primeiros dias de Jardim de Infância, no Grupo Escolar Antônio Lopes, localizado no centro antigo da capital maranhense, minha mãe permanecia alguns instantes às escondidas, para me socorrer caso eu tivesse uma crise de choro. Certa vez, ela esgueirou-se sem que eu percebesse e me flagrou comendo uma maçã, que eu havia levado na lancheira, e viu que eu colocava as cascas mastigadas no bolso do calção, provavelmente envergonhado por não saber o que fazer com as sobras do alimento. Ao estar diante do prédio, que ainda funciona como unidade escolar, lembrei-me da cena, mas não encontrei vestígios de que ela realmente tenha acontecido. Tudo havia sumido na poeira do tempo, embora as paredes e o piso estivessem lá, exibindo as marcas de um passado que aos poucos se dilui, inexoravelmente.

Na mesma viagem a São Luís, visitei um dos bairros onde morei quando eu tinha oito anos, o Filipinho. Era um conjunto habitacional formado por casas padronizadas, diferenciadas apenas pelas cores. As fachadas graciosas, que cada família cuidava com tanto esmero, foram substituídas por muros altos e impenetráveis. Por isso, não consegui reconhecer sequer a casa onde vivi, nem a rua da menina por quem me apaixonei pela primeira vez — e que jamais soube da minha existência.

Marcelo Eulálio foi certeiro:

“A velhice, longe de ser apenas um declínio, pode ressuscitar a criança adormecida, aquela mesma que foi silenciada pela vida adulta e disciplinada pela educação.”

A casa em que morei com meus avós, no bairro Cabral, em Teresina, está a cada dia desaparecendo. O quintal, antes de árvores frondosas e de campinho de futebol, deu lugar a estruturas de cimento e galpões. Aquele lugar, onde todos os anos se exibia um Bumba-Meu-Boi que meu avô contratava nas festas juninas, a esquentar os tambores à volta de uma exuberante fogueira, não mais existe. As mesas armadas no cimentado aos fundos da casa, cobertas com toalhas coloridas, repletas de guloseimas e cercadas por bandeirolas festivas, também sumiram. O que resta, ainda? Nada, além dessas memórias que busco recuperar, para que o passado não desapareça de vez.

Isso tudo é muito triste, embora sirva para atestar que vivi intensamente uma infância saudável, uma adolescência de descobertas e uma fase adulta de acontecimentos memoráveis. E ainda vivo! Compactuo com Alberto Caeiro (um dos mais representativos heterônimos de Fernando Pessoa):

“Quem me dera que eu fosse o pó da estrada

E que os pés dos pobres me estivessem pisando…

Quem me dera que eu fosse os rios que correm

E que as lavadeiras estivessem à minha beira…

Quem me dera que eu fosse os choupos à margem do rio

E tivesse só o céu por cima e a água por baixo…

Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro

E que ele me batesse e me estimasse…

Antes isso que ser o que atravessa a vida

Olhando para trás de si e tendo pena…”

(“O Guardador de Rebanhos”, in Poemas de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa.)

Não tenho pena do que vivi. Digo isso com a certeza expressada nos dois últimos versos do poema acima. Pessoa, a quem admiro pelas mensagens sublimes e certeiras que sempre fecham seus poemas que nos inspiram, é um mago a fazer das suas para nos encantar (ou desencantar):

“Quando eu não te tinha

Amava a Natureza como um monge calmo a Cristo…

Agora amo a Natureza

Como um monge calmo à Virgem Maria,

Religiosamente, a meu modo, como dantes,

Mas de outra maneira mais comovida e próxima…

Vejo melhor os rios quando vou contigo

Pelos campos até à beira dos rios;

Sentado a teu lado reparando nas nuvens

Reparo nelas melhor —

Tu não me tiraste a Natureza…

Tu mudaste a Natureza…

Trouxeste-me a Natureza para o pé de mim,

Por tu existires vejo-a melhor, mas a mesma,

Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas mais,

Por tu me escolheres para te ter e te amar,

Os meus olhos fitaram-na mais demoradamente

Sobre todas as coisas.

Não me arrependo do que fui outrora

Porque ainda o sou.”

(Quando eu não te tinha…, in “O pastor Amoroso”,

de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa)

As lembranças estão cada vez mais encobertas por uma névoa enigmática. A nitidez se esvai, por isso eu escrevo. Nos meus livros, estão sempre presentes personagens que viveram situações próximas às que vivi, embora o que escrevo não traga de volta minhas emoções passadas. Percebo a importância de compreender que a mente de todos nós se move em um compasso diferente do corpo, como disse George Harrison. Cabe a nós apenas reconhecer que aquele corpo, envelhecido, ainda carrega a criança ou o adolescente que fomos um dia.

Eneas do Rêgo Barros nasceu em Teresina, Piauí. Graduou-se em Economia pela Universidade Federal do Piauí. É especialista em Planejamento Turístico pela Faculdade de Ensino Superior de Pernambuco e em Jornalismo e Marketing pela University of Nebraska (EUA). É escritor, romancista e biógrafo, com 30 livros publicados, e membro da Sociedade Literária de Teresina (SOL).